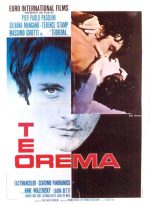

Teorema

un film di Pier Paolo Pasolini

con Silvana Mangano, Terence Stamp, Massimo Girotti, Laura Betti

sceneggiatura: Pier Paolo Pasolini ● fotografia: Giuseppe Ruzzolini

montaggio: Nino Baragli ● musiche: Ennio Morricone

produzione: Donato Leoni

distribuzione: MondoTv

Italia, 1968 ● 98 minuti

v.o. in italiano

1968, Mostra del cinema di Venezia: Premio per la miglior interpretazione femminile a Laura Betti

opera poliforme e cangiante (nata come tragedia in versi, poi elaborata sia in sceneggiatura che in romanzo) uno dei film al contempo più controversi e affascinanti di Pasolini, un lucido studio delle dinamiche interne a un microcosmo borghese animato da uno spirito impetuoso quanto rigoroso ed essenziale. E che ha con la sua forte simbolicità influenzato e ispirato i più disparati registi, da François Ozon a Takashi Miike.

Una ricca famiglia di un industriale milanese viene profondamente scossa dall’arrivo di un enigmatico ospite, un giovane venticinquenne silenzioso e affascinante. Il visitatore ottiene le grazie della moglie, ha rapporti erotici con la figlia, il figlio, la domestica e con lo stesso capofamiglia. Quando il misterioso viaggiatore ripartirà, tutto sarà cambiato: la madre si concede sessualmente a vari giovanotti, la figlia diventa catatonica, il figlio abbandona la famiglia e si mette a dipingere, il capofamiglia lascia la fabbrica agli operai, si denuda nella stazione di Milano e si perde nel deserto, mentre la serva, una semplice contadina, levita nell’aria come una santa.

«Teorema parla ancora di un’esperienza religiosa. Si tratta dell’arrivo di un visitatore divino dentro una famiglia borghese. Tale visitazione butta all’aria tutto quello che i borghesi sapevano di se stessi; quell’ospite è venuto per distruggere. L’autenticità, per usare una vecchia parola, distrugge l’inautenticità. Però quando egli se ne va, ognuno si ritrova con la coscienza della propria inautenticità e, in più, l’incapacità di essere autentico: per l’impossibilità classista e storica di esserlo. Così ognuno dei membri di questa famiglia ha una crisi, e il film finisce più o meno con la seguente morale: che qualunque cosa un borghese faccia, sbaglia. A parte gli errori storici, infatti, come l’idea di Nazione, l’idea di Dio, l’idea di Chiesa confessionale eccetera, anche se la ricerca del borghese è sincera, intima e nobile, tuttavia è sempre sbagliata. Ma questa condanna della borghesia, mentre prima (prima, fino al 1967: è un dato autobiografico) era precisa, era ovvia, qui rimane «sospesa», perché la borghesia in realtà sta cambiando.» (Pier Paolo Pasolini)

«Mettendo a frutto le lezioni di Blow up e di Bresson, Pasolini sviluppa il suo tema con snella semplicità (il vento e la nebbia sul deserto biblico fanno da cerniera fra i vari momenti della storia di oggi, per dirne appunto l’eternità), ma le situazioni sono così cariche di interna vibrazione da far scaturire il dramma delle coscienze col solo calibrare i trepidi gesti e le espressioni di figure costantemente tenute sotto controllo dall’occhio armonico dell’attento orchestratore.» (Giovanni Grazzini, Corriere della Sera)